Le covid-19 a réveillé l’État social. Du jour au lendemain, on ne parle plus que des millions d’invisibles qui font tourner la société et des services publics indispensables à la vie commune. Ce que la grève historique contre la retraite à points n’avait pas réalisé, un microbe l’a fait. Il faut dire que, contrairement aux ouvriers du rail, le coronavirus n’a pas de famille à nourrir : il peut se permettre de plomber l’économie sans préavis ni limitation de durée, quitte à l’envoyer par le fond.

Le capitalisme n’a pas mis un genou à terre que déjà les grands diseux et petits faiseux auxquels les élections confient depuis trente ans la direction du pays s’agitent dans tous les sens. Ce qui avait été impossible trente années durant est devenu absolument nécessaire en quelques jours à peine. D’un coup de baguette magique, on ouvre le robinet du chômage partiel, on défiscalise les primes, on promet des crédits pour l’hôpital, on suspend les échéances, on reporte les réformes, on parle nationalisations, hausse du Smic, que sais-je encore ? À ce train-là, ce n’est plus un virage social : c’est un retour à la Gauche plurielle… que dis-je… ! au Programme commun !

Les grands groupes du luxe, de l’industrie et de l’hôtellerie ne sont pas en reste. Il y a un an tout juste, ils retroussaient leurs manches pour relever Notre-Dame ; les voici désormais au chevet de la France malade, leurs mains impeccables pleines de gel, de masques et de lits. Dieu, que la haute entreprise est philanthrope ! Attendons la levée du confinement, et, revenus au capitalisme « plus respectueux des personnes, plus soucieux de lutter contre les inégalités et plus respectueux de l’environnement » promu par notre ineffable ministre de l’économie, Bruno Le Maire, nous pourrons enfin communier tous ensemble aux deux espèces : la démocratie représentative et le marché régulé.

D’où vient alors que, si bien traités par ces messieurs-dames, des ingrats s’insurgent, alors qu’on leur verse une aumône de 1.000 euros pour qu’ils retournent, en pleine épidémie, à leur caisse enregistreuse, à leur entrepôt ou à leurs livraisons ? D’où vient que les soignants refusent de se faire payer en monnaie de singe ? D’où vient que la société tout entière soit sur ses gardes, suspicieuse quand Jupiter lui vante sa gestion irréprochable de la crise, méfiante quand il lui refait le coup du « Jour d’après » ? De ce que tous ces gens ne demandent pas la charité, mais la direction effective d’une société dont ils ont trop longtemps laissé les manettes à des rentiers, à des exploiteurs, à des irresponsables.

Les Gilets jaunes l’avaient compris et c’est pourquoi ils ont fait peur.

En exigeant tout à la fois le RIC et l’ISF, les révoltés de la France périphérique ont rappelé aux progressistes du dimanche après-midi que la justice sociale est indissociable de la démocratie. Pourquoi cela ? Parce que ceux qui ont fait la Grande Révolution ont établi ce sain principe que toute souveraineté réside dans la nation. Parce que l’histoire des XIXe et XXe siècles nous enseigne que le progrès n’a jamais procédé ni des fantasmes des despotes, ni des libéralités des capitalistes, mais de l’expression de la volonté populaire. Parce que donner au peuple le pain tout en lui refusant la citoyenneté, c’est anéantir sa liberté.

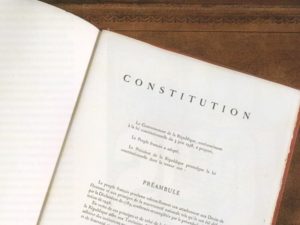

C’est cette liberté perdue qu’il nous faut retrouver. Le droit de nous déterminer nous-mêmes, c’est-à-dire autrement que par la grâce d’un président omnipotent, autrement que par la pantomime parlementaire, autrement que par un État instrument de la domination de classe. S’il y a un « Jour d’après », alors, ce jour d’après ne devra pas être un acte III du quinquennat, mais l’an I d’une république refondée, car la Ve déliquescente est sur le point de devenir son pire avatar : césariste, monarchique, autoritaire.

La crise de la démocratie rattrape inexorablement ceux qui croient encore pouvoir la fuir. Les mêmes qui, en conservant des institutions d’un autre âge, pensent pouvoir conserver leurs privilèges, les mêmes qui, entendant « démocratie directe », répondent invariablement « démocratie représentative », sont désormais talonnés par d’autres, plus habiles, plus retors, plus barbares, et ceux-ci sauront exploiter à plein la toute-puissance de l’exécutif et les lois d’exception devenues le droit commun.

Ils n’ont pas vu le problème lorsque leur champion a été élu par 44 % des inscrits contre la candidate du Front national. Ils n’ont pas vu le problème lorsque les citoyennes et les citoyens des banlieues les plus pauvres de France se sont abstenus à 80 % aux législatives. Ils n’avaient pas vu non plus le problème lorsque le résultat du référendum de 2005 avait été bafoué par leurs prédécesseurs. Malgré tous ces outrages à la démocratie, ils se sont crus légitimes autrement que par les artifices d’une loi électorale caduque. Et ils ont aujourd’hui le bon goût de cacher leur haine du peuple derrière des préventions, certes plus distinguées, contre un introuvable populisme.

En vérité, en refusant la révolution citoyenne, ils ont créé les conditions d’une involution autoritaire. Et ce faisant, ils ont pavé la voie à bien plus dangereux qu’eux. Mais il est encore temps d’écrire une autre histoire. Pendant cette crise sanitaire, la société nous aura prouvé deux choses. Premièrement, sa formidable capacité à s’organiser elle-même, malgré les mensonges et les impérities de ses dirigeants en titre : dans le service public comme dans l’entreprise. Deuxièmement, que les plus discrets de ses membres sont aussi les plus utiles, et que certains des plus visibles sont souvent les plus nuisibles.

C’est un vieux, c’est un intangible principe révolutionnaire, que la démocratie avance lorsque ceux qui ne sont rien dans l’ordre politique découvrent qu’ils sont tout dans l’ordre social. Alors, on revendique de revoir la hiérarchie des métiers, de corriger l’échelle des revenus. Dans un pays qui cherche à rouvrir les voies du bonheur commun, il n’y a sans doute pas de priorité plus urgente, parmi toutes les mesures qui devraient être prises pour remettre à l’endroit ce qui a été mis sens dessus dessous, pour ramener un peu de décence là où l’obscénité a tenu lieu de morale commune.

Si légitimes soient elles, ces aspirations resteront lettre morte aussi longtemps que nous serons sous l’emprise des prestidigitateurs. Il est écrit qu’il n’y aura pas de véritable tournant social s’il n’y a pas de véritable tournant démocratique. Alors que, dans les prochains mois, toute notre attention sera happée par l’urgence, nous devons recommencer dès maintenant à marteler ce message.

Ne laissons pas s’éteindre le combat des Gilets jaunes au moment où il devrait être celui de la société tout entière. Le RIC est la forme la plus nécessaire de l’évolution démocratique, avec son corolaire qu’est le référendum révocatoire. Elle n’est pas la seule : le tirage au sort, le municipalisme sont des manières complémentaires de rendre la souveraineté populaire effective, à tous les niveaux, avec une représentation nationale renouvelée et dotée de vrais pouvoirs législatifs et de contrôle. Les voies et moyens de la démocratie sont multiples, mais son principe est unique : refuser la charité, revendiquer la citoyenneté.

Cette tribune a été publiée le 5 avril 2020 sur le site ami Quartier Général, sous le titre « Nous voulons la révolution citoyenne, pas la charité ».

L’histoire fait la nique à Macron. Depuis le 16 mars, il croyait avoir retrouvé son mojo : la guerre. Il avait commencé son quinquennat en congédiant son généralissime et en renommant « ministère des armées » le ministère de la défense ; le covid-19 lui offrait de le continuer sous les auspices de Jupiter. Ce n’était certes qu’une guerre sanitaire, pas la vraie guerre avec les canons et tout le toutim, mais enfin, c’était la guerre quand même. De l’autre côté du Rhin, Merkel parlait le même langage en mentionnant « la plus grave crise en Europe depuis 1945 ». De la part d’une chancelière allemande, ça ne manquait pas de piquant ; mais nous sommes habitués à ce que le mark fort dicte sa loi au Vieux Continent.

L’histoire fait la nique à Macron. Depuis le 16 mars, il croyait avoir retrouvé son mojo : la guerre. Il avait commencé son quinquennat en congédiant son généralissime et en renommant « ministère des armées » le ministère de la défense ; le covid-19 lui offrait de le continuer sous les auspices de Jupiter. Ce n’était certes qu’une guerre sanitaire, pas la vraie guerre avec les canons et tout le toutim, mais enfin, c’était la guerre quand même. De l’autre côté du Rhin, Merkel parlait le même langage en mentionnant « la plus grave crise en Europe depuis 1945 ». De la part d’une chancelière allemande, ça ne manquait pas de piquant ; mais nous sommes habitués à ce que le mark fort dicte sa loi au Vieux Continent. C’était il y a quelques mois seulement. C’était juste avant la pandémie. En ce temps si proche et si lointain, Hong Kong bataillait courageusement contre l’État chinois et l’Algérie faisait son Hirak. La société civile soudanaise tenait la dragée haute aux militaires. Les Libanais se soulevaient contre la corruption de leurs dirigeants et contre la partition religieuse de leur nation. Les Chiliens, poussés dans la rue par la politique néolibérale de Piñera, réclamaient l’abolition de la constitution de Pinochet. En France, un an après le début des Gilets jaunes, les travailleuses et travailleurs du rail et de tant d’autres métiers s’apprêtaient à engager une lutte sans précédent pour la défense de leurs conquis sociaux.

C’était il y a quelques mois seulement. C’était juste avant la pandémie. En ce temps si proche et si lointain, Hong Kong bataillait courageusement contre l’État chinois et l’Algérie faisait son Hirak. La société civile soudanaise tenait la dragée haute aux militaires. Les Libanais se soulevaient contre la corruption de leurs dirigeants et contre la partition religieuse de leur nation. Les Chiliens, poussés dans la rue par la politique néolibérale de Piñera, réclamaient l’abolition de la constitution de Pinochet. En France, un an après le début des Gilets jaunes, les travailleuses et travailleurs du rail et de tant d’autres métiers s’apprêtaient à engager une lutte sans précédent pour la défense de leurs conquis sociaux. Miracle : la Maison Blanche et le Sénat américain se sont accordés sur un plan d’aide à l’économie des États-Unis de 2 000 milliards. Arrivée avec la nouvelle du reflux du covid-19 en Chine et la perspective d’un taquet prochain en Europe occidentale, l’annonce de ce plan historique a provoqué l’euphorie (temporaire) des bourses mondiales, qui ont montré aussi peu de retenue dans la jouissance qu’elles avaient montré de calme dans la tempête.

Miracle : la Maison Blanche et le Sénat américain se sont accordés sur un plan d’aide à l’économie des États-Unis de 2 000 milliards. Arrivée avec la nouvelle du reflux du covid-19 en Chine et la perspective d’un taquet prochain en Europe occidentale, l’annonce de ce plan historique a provoqué l’euphorie (temporaire) des bourses mondiales, qui ont montré aussi peu de retenue dans la jouissance qu’elles avaient montré de calme dans la tempête. e statut d’observateur forcé est une invitation à faire de l’histoire au présent. Cet exercice où Marx excella consiste, pour reprendre une formule d’Engels à propos de son vieux camarade, à « saisir pleinement le caractère, la portée et les conséquences des grands événements historiques au moment même où ces événements se produisent sous nos yeux ou achèvent à peine de se dérouler »*. Pourquoi se référer à Marx ? Parce que, comme lui en son temps, nous voyons se dessiner sous nos yeux un monde nouveau, et il nous appartient non pas seulement de l’interpréter, mais de le transformer.

e statut d’observateur forcé est une invitation à faire de l’histoire au présent. Cet exercice où Marx excella consiste, pour reprendre une formule d’Engels à propos de son vieux camarade, à « saisir pleinement le caractère, la portée et les conséquences des grands événements historiques au moment même où ces événements se produisent sous nos yeux ou achèvent à peine de se dérouler »*. Pourquoi se référer à Marx ? Parce que, comme lui en son temps, nous voyons se dessiner sous nos yeux un monde nouveau, et il nous appartient non pas seulement de l’interpréter, mais de le transformer.

« Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n’ait été vraiment compris et sans que rien n’ait changé. »

« Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, comme trop souvent par le passé dans des crises semblables, sans que rien n’ait été vraiment compris et sans que rien n’ait changé. » L’époque est à l’insurrection. Partout en France, le spontanéisme se substitue aux mécanismes éculés du dialogue social : il déjoue tous les plans et renouvelle toutes les tactiques.

L’époque est à l’insurrection. Partout en France, le spontanéisme se substitue aux mécanismes éculés du dialogue social : il déjoue tous les plans et renouvelle toutes les tactiques. Bien que je n’aie pas encore atteint l’âge canonique, je veux vous parler d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Je veux vous parler du vieux monde. D’un monde où il y avait encore une gauche et une droite.

Bien que je n’aie pas encore atteint l’âge canonique, je veux vous parler d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Je veux vous parler du vieux monde. D’un monde où il y avait encore une gauche et une droite.