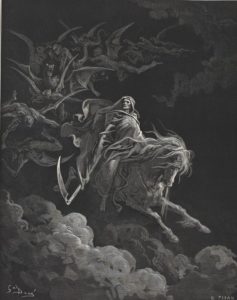

Le quatrième cavalier de l’apocalypse, l’Épidémie. Dessin de Gustave Doré, gravure sur bois d’Héliodore Pisan. (Extrait de La Sainte Bible selon la Vulgate, Bibliothèque nationale de France.)

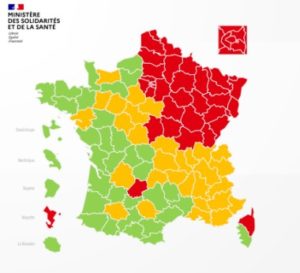

À trois jours de l’apocalypse, on se rappelle, mi-amusé, mi-terrifié, l’allocution présidentielle du 13 avril. Ce soir-là, Emmanuel Sôter avait promis la délivrance à son peuple. Les flots continuaient-ils de nous envahir de toutes parts, submergeant les hôpitaux et les ehpad ? Peu importait alors : il les écarterait de son bras, comme Moïse en son temps avait fendu la mer Rouge. Les rois, après tout, guérissaient bien les écrouelles ! De celui qui avait affirmé, en juillet 2015*, que « le roi est le grand absent de la politique française » et que la « démocratie n’y remplit pas l’espace », on n’en attendait pas moins. On se rappelle avec autant d’incrédulité le lendemain chantant où la presse titrait que Macron avait « donné un horizon aux Français »**, tandis que les Raffarin et autres Valls rivalisaient de bassesse courtisane. La 5e était réconciliée avec elle-même : l’efficacité charismatique d’un homme seul dans son palais s’imposait à toutes et tous – anciens premiers ministres, élus, responsables syndicaux, travailleurs, etc. Certes, des doutes déjà se faisaient jour sur la praticabilité de la voie macronienne. Déjà, des pisse-froid osaient la comparaison entre l’infaillible république jupitérienne et la besogneuse RFA, la chancelière Merkel ayant eu le mauvais goût de présenter concomitamment un plan impeccable en 19 points, concerté avec les Länder, les députés, les ministres, etc., le tout dans un régime où, fait extraordinaire, le gouvernement se trouve être responsable devant le parlement. « Le président décide et le gouvernement exécute », commentait, plagiant le dernier roi fainéant, un valet de chambre de l’Élysée. Par contraste, Édouard Philippe, qui n’avait guère brillé par son action depuis le début de la crise sanitaire, apparaissait soudain auréolé d’intelligence et de sérieux ; il pouvait enfin se consacrer au coloriage de la carte de France en vert et rouge.

Retour vers le futur : à mesure qu’il approche, le déconfinement ressemble de moins en moins à une délivrance et de plus en plus à un saut dans le vide. Les épidémiologistes nous préviennent, qui voient déjà venir la deuxième vague, et ne peuvent seulement dire si elle sera haute comme un ou deux immeubles. En Île-de-France, notamment, on a toutes les raisons de s’inquiéter. Chose jamais vue, les patrons des principales entreprises de transport de la région-capitale se sont fendus d’une lettre au grand vizir, l’alertant sur l’impossibilité de faire respecter les distances de sécurité et sur des risques de troubles graves à l’ordre public. On espère ne pas se retrouver sur un quai de métro en heure de pointe. Les maires aussi se rebiffent : 329 d’entre eux, dont la maire de Paris, demandent le report de l’ouverture des écoles. Qu’ils se réjouissent : ils auront deux jours de sursis.

D’autres maires, courageux mais pas téméraires, aimeraient mieux se faire amnistier à l’avance contre d’éventuelles poursuites. Le Sénat n’avait pas encore claqué le baigneur du gouvernement, que, déjà, la vibrionnante majorité à l’Assemblée annonçait une proposition de loi pour en protéger les édiles et autres autorités chargées d’une mission de service public pour leurs décisions pendant le déconfinement. La politique est donc tombée si bas que ceux qui prétendent la faire veulent aussi échapper aux conséquences de leurs actes. On leur disait « référendum révocatoire », ils se drapaient dans la constitution de 1958. On leur dit « responsabilité juridique », ils espèrent ne pas encourir la rigueur des tribunaux. D’où cette question : sommes-nous encore en République ? Oui, si l’on en croit le premier ministre, qui, non sans sagesse, s’est dit « réservé » quant à l’initiative. Il sait pourtant ce qui lui pend au nez d’avoir convoqué 47 millions d’électeurs, et près de 500 000 présidents, scrutateurs et autres agents de mairie pour tenir les bureaux de vote, à deux jours d’un confinement généralisé.

Pendant que le chaos est préparé avec la méthode et l’application qui avaient justement failli pour conjurer l’épidémie, la société civile, elle, donne chaque jour des preuves de sa capacité à faire face. Demandez au soignants, demandez aux enseignants, demandez à l’ensemble des travailleurs comment ils auraient organisé la réponse à la crise et le retour à l’école et à l’activité, et vous verrez si leurs réponses dessinent un plan en tous points différent du naufrage auquel nous assistons depuis deux mois. Mais il est vrai qu’eux n’ont pas été mandatés pour veiller sur les profits du CAC40. C’est là peut-être que réside la principale leçon de cette crise, si nous voulons bien l’entendre : on n’organise pas la société sans le concours des femmes et des hommes de l’art, ni sans l’assentiment de la population qui est le seul socle de la confiance partagée. De toute évidence, les institutions actuelles ne produisent plus ni les solutions, ni l’adhésion nécessaires.

Les cerveaux cependant fourmillent d’idées pour l’avenir. Pas une journée sans sa flopée de tribunes et articles qui avancent leurs propositions pour un « monde d’après » plus juste et plus écologique. Certaines sont édifiantes, comme celles développées par Cédric Durand et Razmig Keucheyan dans Le Monde Diplomatique de ce mois de mai***. « Le quatrième pilier de la planification écologique est la démocratie », font-ils valoir, se référant à des « dispositifs tels que les conférences de consensus, les jurys citoyens, les budgets participatifs ou l’Assemblée citoyenne du futur ». Dans cette voie nous ne pouvons que les suivre, perinde ac cadaver, et les y suivre encore lorsqu’ils parlent d’assujettir au contrôle démocratique toutes les décisions en matière d’investissement écologique. Bien d’autres participent à cette effervescence peu commune, tel l’Institut Rousseau, nouveau-né sur les fondations solides de la souveraineté populaire, qui produit une riche matière à réflexion.

Est-il raisonnable de compter sur une reviviscence citoyenne et républicaine ? Oui, à condition de se méfier des contrefaçons. Ainsi l’appel de Nicolas Hulot comporte encore trop de doubles-fonds, qu’une « radicalité » revendiquée ne suffit pas à découvrir. Ainsi surtout les beaux discours de l’exécutif, sans cesse contredits par les actes. Aux premiers jours du confinement, nous avions fait part de nos doutes sur le prétendu « jour d’après ». Depuis lors, il n’est pas une mesure gouvernementale qui nous ait convaincu du contraire : ni le déconfinement à marche forcée, ni les milliards de prêts garantis par l’État sans contrepartie écologique, ni les coups de canif dans le code du travail, ni la tendance lourde, systématique, à la réduction des libertés. S’il se trouve, quelque part, une raison d’espérer, c’est peut-être d’abord dans l’indignation que suscite cette politique de la terre brûlée.

* Dans l’hebdomadaire Le 1.

** Le Monde du 14 avril.

*** « L’heure de la planification écologique ».

Il flotte dans l’air comme un parfum de bas-empire.

Il flotte dans l’air comme un parfum de bas-empire. Tandis que

Tandis que  Le 20 avril, nous avions laissé le parlement dans une position avantageuse

Le 20 avril, nous avions laissé le parlement dans une position avantageuse Le confinement est une veillée d’armes. Celles et ceux qui croient dans la nécessité d’un changement profond y fourbissent leurs idées. Cette incroyable nuit des possibles, qui n’est pas sans rappeler la nuit insomniaque du 13 au 14 juillet 1789, telle qu’imaginée par Éric Vuillard, est propice à l’éveil des consciences. Les pensées ne sont pas encore en ordre de bataille, mais l’aube approchant les fait plus claires, leur donne une matérialité nouvelle. Pour la première fois depuis des lustres, depuis 68, depuis 45, depuis 71, on sent que, peut-être, une conjonction exceptionnelle de facteurs, dans une crise d’une exceptionnelle gravité, permettra d’allumer l’une de ces mèches courtes qui embrasent le monde et font l’humanité plus humaine.

Le confinement est une veillée d’armes. Celles et ceux qui croient dans la nécessité d’un changement profond y fourbissent leurs idées. Cette incroyable nuit des possibles, qui n’est pas sans rappeler la nuit insomniaque du 13 au 14 juillet 1789, telle qu’imaginée par Éric Vuillard, est propice à l’éveil des consciences. Les pensées ne sont pas encore en ordre de bataille, mais l’aube approchant les fait plus claires, leur donne une matérialité nouvelle. Pour la première fois depuis des lustres, depuis 68, depuis 45, depuis 71, on sent que, peut-être, une conjonction exceptionnelle de facteurs, dans une crise d’une exceptionnelle gravité, permettra d’allumer l’une de ces mèches courtes qui embrasent le monde et font l’humanité plus humaine.